現在、CPUコアのIPとしてArm(Cortexシリーズなど)が主流となっているが、他にもさまざまなIPベンダーが存在する。2005年に台湾で創業されたAndes Technology社(以下、アンデス)もそのひとつで、32ビットRISCタイプのCPUコアIPであるAndesCoreファミリをラインアップしている。ここではArmとの比較も含めて、アンデスのCPUコアをはじめとする組み込みシステム開発のための、トータルソリューションについて聞いた。

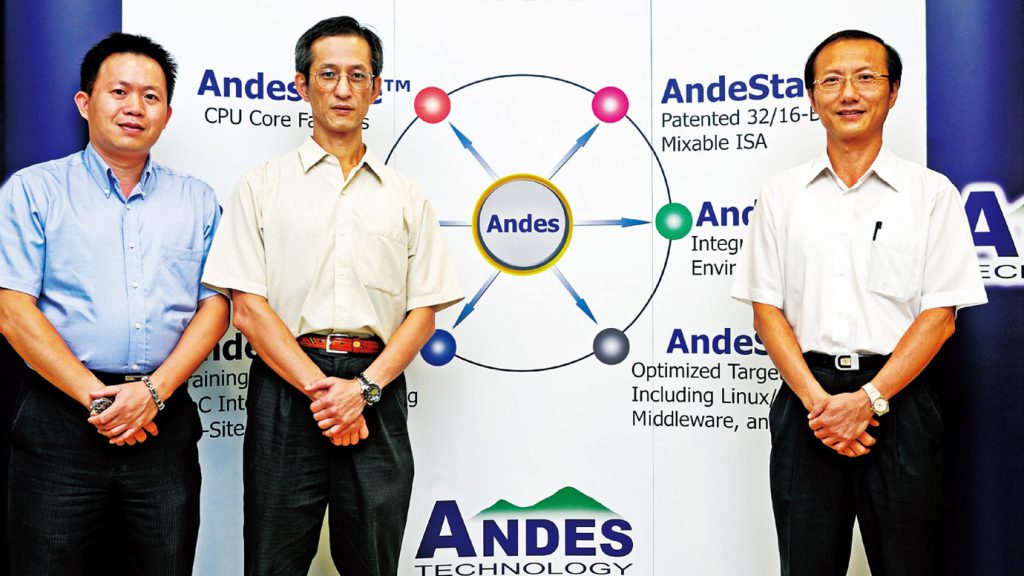

集合写真(左より)

Andes Technology Corporation

Vice President Sales Division Al Lin 氏

Chief Technical Officer Senior VP Corporate Office Charlie Su 氏

President Frankwell Lin 氏

目次

世界で5本の指に入る組み込みシステム向け32ビットコアIP

台湾のアンデスは、2005年創業の半導体IPベンダーである。「AndesCoreは、世界で5本の指に入る組み込みシステム向け32ビットコアIPです。AndesCoreを搭載したカスタムチップを中心に、システム開発のためのトータルソリューションを提供しています」(Frankwell氏)という。彼らが標榜するトータルソリューションとは、CPUコアとしてAndesCore、各種ペリフェラルIP、AndesCoreのベースとなる命令セットアーキテクチャAndeStar、SoC開発プラットフォームのAndeShapeといったカスタムチップを開発するためのツールがある。さらに、Eclipseベースの統合開発環境のAndeSight、各種ソフトウェア群のAndeSoftなど、完成したカスタムチップ上でソフトウェアを開発するためのツールが用意されている。「2008年からライセンスの提供を開始しており、すでにAndesCoreをご採用いただいた企業は100社を超え、チップ数は数億個にのぼります」(Al氏)。国別の売上げは、2014年実績で台湾65%、中国12%、日本8%、韓国6%、欧米9%である。

AndeStarは、32ビットRISCスタイルの命令セットアーキテクチャ(ISA)である。命令長として16ビットと32ビットが混在しており、コード効率と速度の最適化が図れる。AndesCoreは、32ビットRISCスタイルのCPUコアであり、RTL(Register Transfer Level)記述のソフトコアだ。N、D、E、Sというシリーズに展開されており、「N」は高性能な汎用タイプであり実装時のサイズが小さくできる。「D」はSIMD命令を持つDSPコアであり、「E」は特定のアプリケーション向けに命令セットを拡張できる。「S」はセキュリティが強化されたコアとなる。

性能や機能の異なる複数のAndesCoreをラインアップ

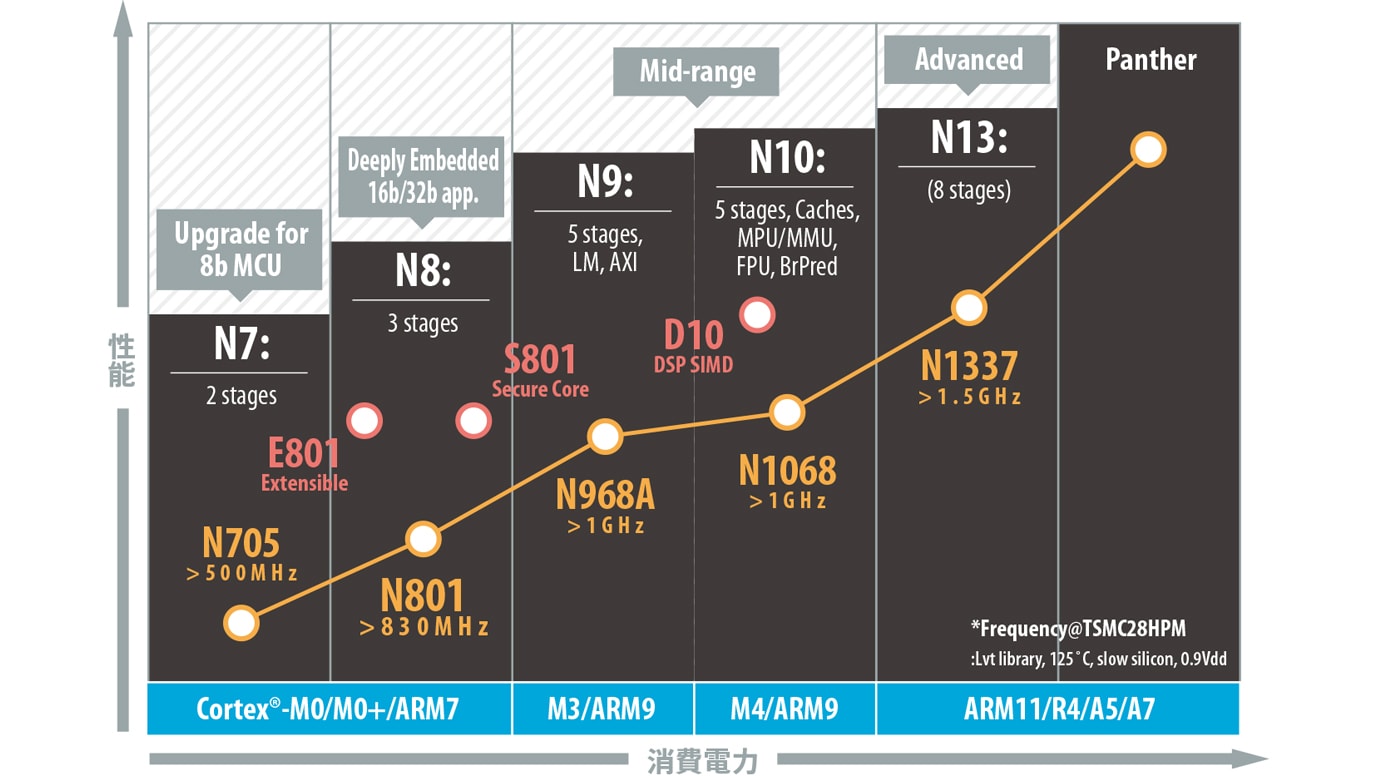

AndesCoreの製品として現在、「AndesCore N7、 N8、 E8、S8、N9、 N10、D10、 N12、N13を中心としたファミリがラインアップされている(図1)。

図1:CPUコアであるAndesCoreのラインアップ。

AndesCore N7ファミリは2ステージのパイプラインを搭載し、8ビットマイコンからのアップグレードに向く。実際の製品として最大500MHz動作の「N705」がある。AndesCore N8ファミリは、3ステージのパイプラインを搭載し16/32ビットコアからのアップグレードに向けたもので、製品として「N801」が用意されている。「AndesCore N7・ N8ファミリは、ArmのCortex-M0/M0+/Arm7などに相当します。ゲート数が小さく電力効率が高いという特長を持ち、コンシューマアプリケーションで8ビットや16ビットマイコンを置き換えるものとなるでしょう」(Charlie氏)。さらに、命令セットを拡張できるAndesCore E8ファミリの「E801」、セキュリティを強化したAndesCore S8ファミリの「S801」もある。「E8ファミリはIoTアプリケーションがターゲットとなります。独自のアンデスカスタム拡張(ACE)は、IoTアプリケーションのためのコアとして最適です。S8ファミリは、スマートカードや安全性を高めたカードアプリケーションに向いています」(Charlie氏)。

ミッドレンジに相当するのが、AndesCore N9とAndesCore N10ファミリだ。N9ファミリの「N968A」は5ステージのパイプラインを搭載している。Armに置き換えるとCortex-M3やArm9に相当する。N10ファミリの「N1068A」も5ステージのパイプラインの他に、FPUを搭載しており、ArmのCortex-M4やArm9に相当し、より高い性能を有する。さらにDSP機能を強化させたAndesCore D10ファミリは、強力なSIMD命令により、MP3デコードなど画像や音声処理での高速処理を実現する。「AndesCore N9ファミリは、高い性能を持つ汎用マイコンを構成でき、自動車の各種制御やストレージなどの組み込みコントローラなどに向いています。N10ファミリは、メディアプレーヤやスマートグラス、ウェアラブル、モータ制御、電力管理など幅広いアプリケーションでのニーズにお応えします」(Charlie氏)。

そしてハイエンドとなるのがAndesCore N13ファミリであり、8ステージのパイプラインを有する。製品となる「N1337」は最大1.5GHzで動作する。ホームエンターテインメント、デジタルセットトップボックス、ネットワーキング、モバイルインターネットデバイスなど、高い性能が必要となるマルチメディア処理に向けたものだ。

さまざまなクラスにおける比較でArmコアに勝っている

AndesCoreとCortexのそれぞれ標準ライブラリを用いた電力効率(DMIPS/MHz)を調べた結果、N7とCortex-M0+では142%、E8とCortex-M0では145%、N9とCortex-M3では151%、N10とCortex-M4では130%、N13とCortex-A5では177%と、いずれもAndesCoreが性能面で勝っている(2015年7月 アンデス社調べ)。「電力効率や面積効率(性能/面積)が良くなるようにコアを開発していおり、極めて競争力のあるPPA(Power, Performance and Area)を実現しています」(Charlie氏)。

AndesCoreは自由に組み合わせたマルチコア化も可能だ。「ある日本の大手通信事業者様は、N13を3個、N10を5個で合計8個のAndesCoreを搭載した通信用チップを開発しました」(Frankwell氏)。CPU周りに必要なペリフェラルIPも用意している。フラッシュメモリ専用のキャッシュメモリであるFlashFetch IPを含むバスマトリックス、バスブリッジ、DMAコントローラ、GPIO、I2C、各種タイマ、SPI、UARTなどをカバーしている。IPに対するライセンス料が複雑なベンダーもあるが、アンデスは極めてシンプルな形態となっている。「IPのライセンス形態は極めてシンプルであり、オプションで無制限にすることもできます。ライセンスは年契約であり、特に大口のお客様にはメンバーシッププログラムを用意しており、ペリフェラルも含めたすべてのIPを自由に使用できます」(Al氏)という。すべてのIPはRTLコードで提供されている。

特定のアプリケーションに向けた半導体チップを開発する場合、しばしば比較されるのがASICとFPGAだ。Charlie氏も「ASICと比較したFPGAのメリットは、柔軟性と市場投入までの時間の短さです。 技術的な要件(性能、消費電力、面積)を満たしているのであれば、少ない数量でも短納期で製品化したいのでればFPGAにメリットがあります。AndesCoresやコンパニオンIPは、すべてASICとFGPAに使用することができます」という。すなわち、アンデスのコアIPを用いればASICかFPGAかの選択に悩むことなく、それぞれのメリットが活かせる。「アンデスはIPベンダーですが、パートナーとしていくつかの大手ASIC設計サービス会社があり、お客様に最適なソリューションを提供できます」(Charlie氏)という。

無償貸与のBSPを用意するなどソフトウェア開発環境も充実

「ソフトウェア開発環境としてAndeSightを提供しています。これはEclipseベースの統合開発環境であり、多くのプラグインが用意されています」(Charlie氏)。GNUコンパイラも用意されており、性能とコードサイズが最適化されたコードを生成できる。GNUデバッガや独自のデバッガも用意されている。さらには、解析ツールも充実しており、関数のプロファイリング、コードカバレッジ、リアルタイムOSの状態ビューなど、さまざまなソフトウェアの動きをビジュアルで解析可能だ。新しい命令のI/Oを定義後、COPILOT(Custom-OPtimized Instruction deveLOpment Tools)ツールを用いることで、コンパイラやデバッガ、シミュレータなどの関連ツールのためのコンポーネントやRTLコードを生成できる。

エコシステムも充実している。ローターバッハ社のTRACE32/JTAGデバッガやSoC向けにカスタマイズされた統合開発環境であるCooCox、OSとしてはµITRONで高いシェアを誇るイーフォース社のµC3をはじめ、LinuxやµBoot、Contiki、eCos、Thread-X、µC/OS-II and III、Nucleusがあげられる。ミドルウェアとしてはZigBeeやBluetooth、ファイルシステム、USB、セキュリティスタックなど、多くのミドルウェアが提供されている。

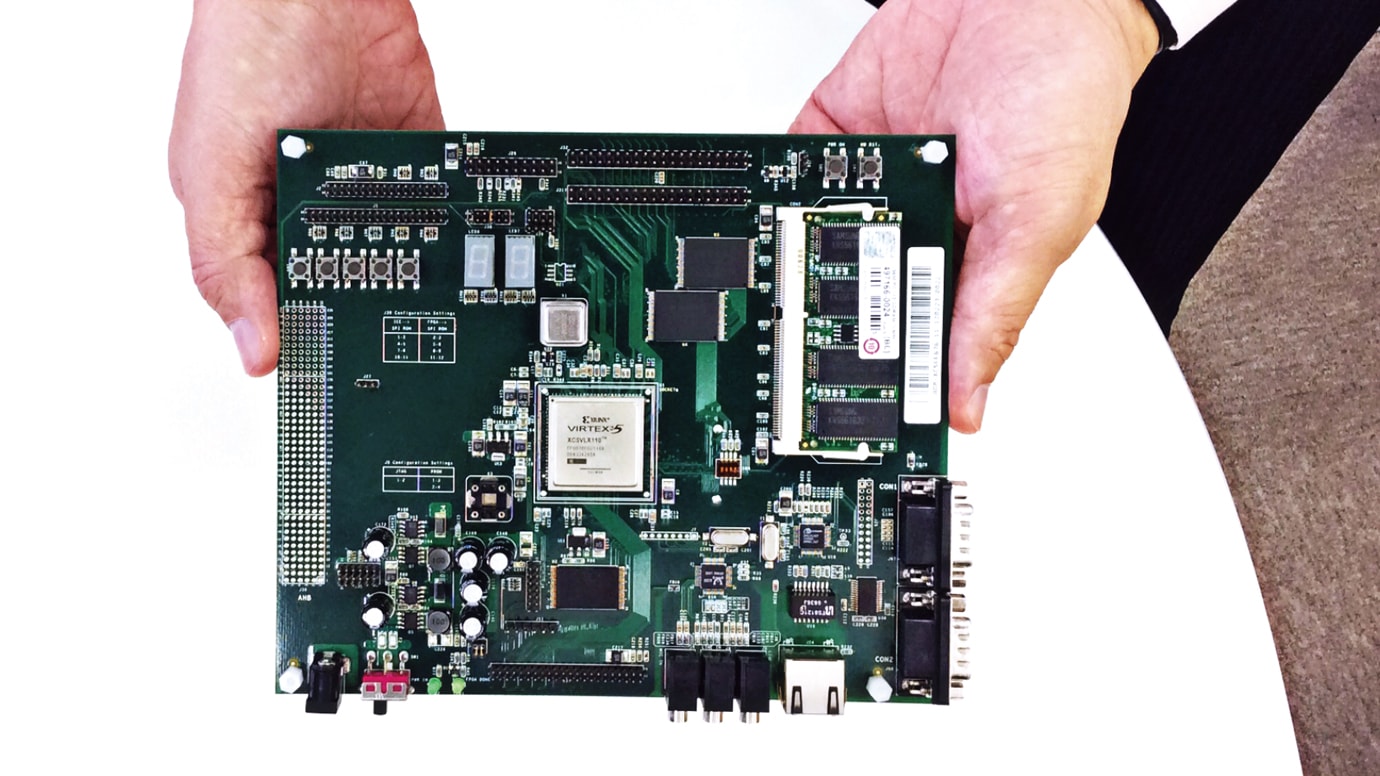

もちろん評価ボードと評価ボード用BSP(Board Support Package)も準備されている(図2)。「すべてのAndesCoreライセンシーのためにBSPを無料で貸し出しています。多くのサンプルコードも用意され、効率的な開発を支援します」(Charlie氏)。このBSPは9カ月ごとにアップデートされ、常に最新のものを使用できるという。「技術サポート部隊は、お客様に実際にお会いしてのミーティングに加え、Web会議や電話、電子メール、Eサービスなど、さまざま手段で手厚いサポートを提供しています。Eサービスは、お客様の質問などに対して、できるだけ早くフィードバックするもので、基本的に24時間対応となっています」(Frankwell氏)。日本では、経験豊富なトリトン株式会社が総代理店としてサポートしているので安心だ。

図2:XilinxのVirtex-5を搭載した評価ボード。このボードが無償で借りられる。

今後は既存の分野に加えIoT市場に注力していく

アンデスの製品は、すでにタッチパネルやワイヤレス、コントローラといった携帯電話の周辺機能、マイコン、IoT、ハイエンドネットワーク、マルチメディア、FAのコントローラ、センサーシステムなど幅広い市場で採用されている。これから市場規模の拡大が期待されるのがIoT分野だ。「今後10年で500億個もの機器間通信が実現されると見ています。アンデスではIoTのためのソリューションを備えており、すでにワールドワイドで20社以上のお客様をサポートしています」(Al氏)。来たるIoT時代を見据えて、セットメーカーに向けたWebサイト「www.knect.me」を開設している。www.knect.meによって、チップベンダー、サードパーティ、アプリケーション開発者、システムベンダーという4つが関連し合ったIoTソリューションの実現をサポートする。さらに、Knect SoCプラットフォーム、Knectソフトウェアスタック、Knectアプリケーションプラットフォーム、Knect開発ツールといったIoTソリューションを用意している。

Charlie氏は、「多くの優れた製品や産業が日本企業によってもたらされたことからも分かるように、日本のメーカーは極めて革新的です。SoCとアプリケーションがますます複雑になってきた今日、アンデスは日本メーカーの技術革新を継続し、さらにアンデスのプロセッサソリューションとソフトウェアを活用いただくことで、お客様の製品差別化を支援していきます」という。「今年の10月14日に新横浜国際ホテルで技術セミナーを開催しますので、ぜひご来場いただきアンデスの性能を体感いただきたい」(Al氏)。

今後も超低消費電力かつ高性能なIPを提供することに注力していくという。最後にFrankwell氏は、「プラットフォームIP、コンパニオンIP、組み込みプロセッサを開発するためのソフトウェアとハードウェアの開発、デバッグ、ツールチェーン、BSP、ならびに各種アプリケーションのためのエコシステムを提供していくことに加えて、より上位のプロセッサIP、高度な命令セットアーキテクチャ、より深いステージのパイプライン、超低消費電力、より多くのスレッドなどを開発することで、お客様のシステムの競争力確保に貢献していきます」とまとめた。

APS EYE’S

Armの対抗馬は存在する。MIPSでもARCでもない。それがAndesコアだ。CPU性能はもちろん、豊富なツール群やBSP、エコシステム、サポート体制など充実してきている。テクノロジーだけの勝負ではないところも分かっているのがAndesの本当の強みかもしれない。

こちらも是非

“もっと見る” インタビュー

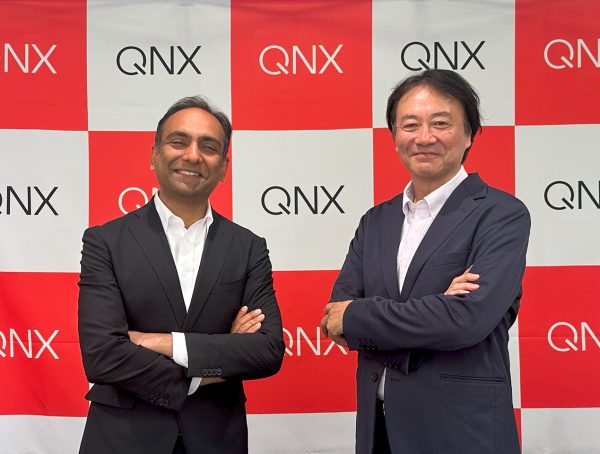

インダストリアル分野の幅広いニーズに応えるQNX OS

ワールドワイドで数億台以上の組み込みシステムに搭載されている「QNX OS」。POSIXに準拠するため、OSSと高い親和性を持ち、かつ、インダストリアル分野が求めるセーフティやセキュリティ要件も満たしているのが特徴だ。QNX Japanのアガルワル・サッチン氏と木内志朗氏に話を聞いた。

パナソニックが電動アシスト自転車にSTM32を採用。タイヤの空気圧低下をエッジAIがお知らせ

国内の電動アシスト自転車市場で圧倒的なシェアを誇るパナソニック サイクルテック。同社が新たに開発したのが、タイヤの空気圧低下をAIで推定する「空気入れタイミングお知らせ機能」である。パンクの原因にもなる空気圧低下を乗り手に知らせて、安全性と快適性を高めるのが狙いだ。アシスト用モーターの制御とAIモデルの実行にはSTのSTM32マイコンを採用した。開発の経緯や仕組みについて話を聞いた。

顔認証端末「Noqtoa」の高性能を支えるi.MX 8M Plusプロセッサ~内蔵NPUが0.2秒のレスポンスを実現~

NXP Semiconductorsのi.MX 8M Plusアプリケーション・プロセッサとサイバーリンクのAI顔認証エンジンFaceMeで構成した宮川製作所の顔認証端末「Noqtoa(ノクトア)」。i.MX 8M Plusの特徴のひとつであるNPU(ニューラル・プロセッシング・ユニット)を活用して、人物の顔の特徴量抽出を高速化し、1万人の登録に対してわずか0.2秒という顔認証レスポンスを実現した。宮川製作所で開発を担当したお二人を中心に話を聞いた。